Mutters Christstollen

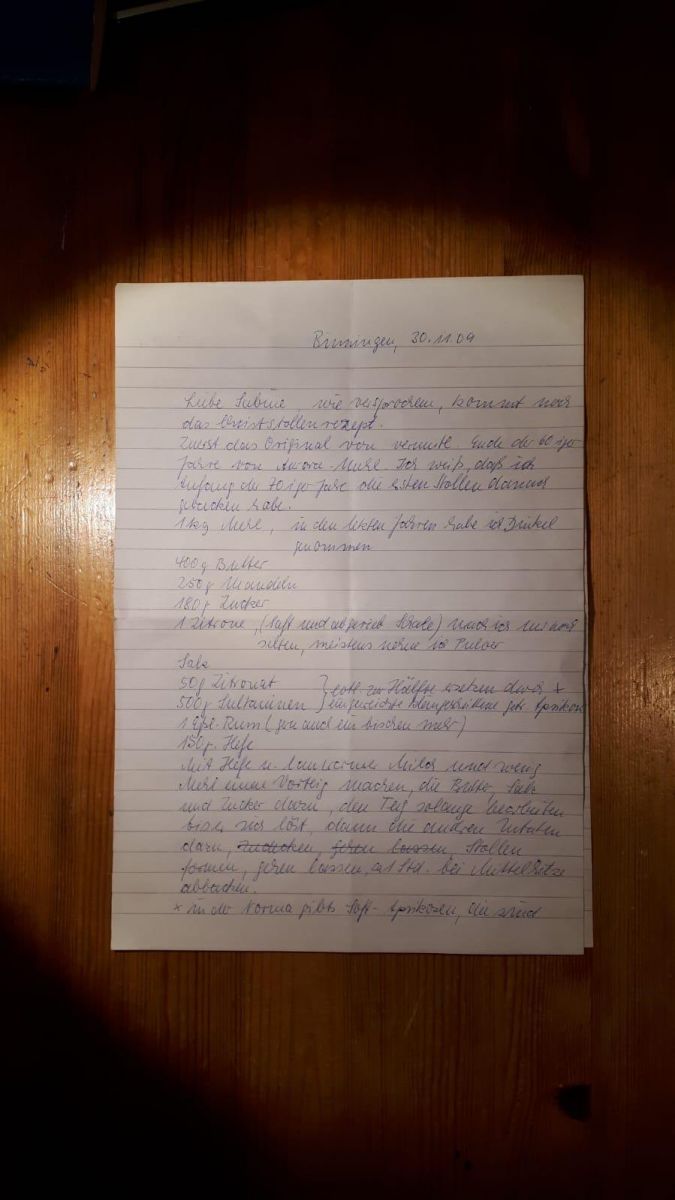

Aus einer sentimentalen Laune heraus hatte ich meine Schwestern zwei Wochen vor Weihnachten um das Rezept für den traditionellen Christstollen gebeten. Binnen Minuten kam es digital herbeigeschwebt, zwei Fotos in unserem Geschwisterchat. Mutters Handschrift auf zwei linierten Blättern. Von einem Briefpapierblock.

Das Papier schon vergilbt, ihre Schrift immer noch charakteristisch: regelmäßig und schön geschwungen, eigen und kraftvoll. Füllfederhalter. Ein Brief an meine älteste Schwester, in dem sie ihr aus dem Gedächtnis kurz gefasst, die Zutaten, die Vorgehensweise und etwaige Varianten aufschrieb. Mit dem förmlich-freundlich-distanzierten Wunsch für eine schöne Adventszeit unterschrieben: Deine Mutter.

Bei den traditionellen Christstollen wickelt man den Teig ineinander, eine Hälfte überlappt nach innen. Wie man das Christkind in der Krippe in ein Tuch, vielleicht ein Fell gehüllt hatte. Ein Symbol für das Neugeborene. Wenn das nicht das mütterliche Gebäck schlechthin ist.

Als ich ihre Schrift sah, schossen mir Tränen in die Augen. In Sekundenbruchteilen brachte der Anblick des Briefes das mit Schuldgefühlen beladene Gefühlschaos zurück, das mich die längste Zeit mit ihr verbunden hatte. Das alte Rezept haben zu wollen, war ein Reflex gewesen, eine Geborgenheit zurückzuholen, die ich mir nur aus Geschichten geliehen hatte.

Aus jedem ihrer Zeilen sprach die Bemühung, es richtig zu machen. Die Anstrengung, trotzallem eine gute, zugewandte, nährende Mutter zu sein. Jedes Jahr Ende November, auch lange nachdem alle fortgezogen waren, eigene Familien hatten, eigene Weihnachten feierten, hatte meine Mutter für jeden von uns einen Christstollen gebacken, ihn verpackt, zur Post gebracht.

Jedes Jahr öffnete ich das Paket mit dem gleichen Gemisch aus Rührung, Verpflichtung, Enttäuschung. Es war eine Geste. Ein Versuch. Kaum einmal lag dem in Alufolie gewickelten Stollen etwas Persönliches bei. Die Grüße waren kurz, irgendwann nur noch mit den Initialen meiner Eltern unterschrieben : MuF.

Die Stollen wurden von Jahr zu Jahr asketischer. Ganz früher, als wir noch zuhause waren, waren sie, wie es das Rezept verlangte, in Butter getränkt und dann mit Zucker bestäubt gewesen. Dann ging Omas kleine Kaffemühle kaputt, in der wir den normalen Feinzucker zu Puderzucker gemahlen hatten. Nur noch normaler grober Zucker. Dann keine Zuckerbestäubung mehr, so brauchte man auch viel weniger Butter. Das Zitronat und Orangeat wurden weggelassen- oder weniger. Was ich nicht bedauerte.

Die Stollen hatten irgendwann keine Stollenform mehr, sondern wurden gleich im Kasten gebacken. Schliesslich ersetzte meine Mutter die bekannten Früchte mit geschwefelten Aprikosen. Aus Gesundheitsgründen. Zum Schluß gerieten ihr die Stollen oft zu trocken. Sie waren zu lange im Ofen gewesen, hatten eine harte, nackte Kruste.

Trotzdem kamen sie zuverlässig, Jahr für Jahr. Auch an jede neue Adresse, an die es mich verschlagen hatte. Meine Mutter wurde älter. 9+1 Stollen zu backen war eine Menge Arbeit. Vom Verpacken und Versenden ganz zu schweigen. Mein Vater bestand bis an sein Lebensende auf seinem Stollen, am liebsten bereits Ende November und morgens mittags abends, wie meine Mutter stolz erzählte. Da war er schon dement, litt an einer Erkrankung, die seinen Stoffwechsel veränderte und einen hohen Zuckerumsatz forderte. Meine Mutter buk immer noch, tapfer und immer erschöpfter.

Die widerstreitenden Gefühle meiner ewigen Adoleszenz haben sich unterdessen in Wehmut und Traurigkeit gewandelt. Den Abgrund, der meine Mutter umgab, hatte sie mithilfe ihrer Christstollen nicht zu überbrücken vermocht. Aber sie hat es versucht.

Als sie in ihrem letzten Winter selbst schwer erkrankt war, gab es keine Stollen mehr. Sie buk jetzt wegen ihrer medikamentenbedingten Schlaflosigkeit mitten in der Nacht. Schokoladenkuchen im Glas, den sie schnell alleine aufaß. Immerhin hat sie selbst da noch etwas neu und anders gemacht. Was ihr erstmal einer nachmachen muss.