Du mußt Dein Leben ändern

»Du mußt dein Leben ändern.« Die berühmte Schlusszeile von Rainer Maria Rilkes Sonett Archaïscher Torso Apollos. Es glüht, glänzt und flimmert in diesen Versen, der tote Stein hat Feuer, scheint belebt. In der letzten Strophe wendet sich Apollo dem Betrachter direkt zu:

denn da ist keine Stelle,

die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.

Ich könnte einen ganzen Essay darüber verfassen, wie das verkürzte Zitieren Texte und ihren Sinn entstellen, an dieser Stelle belasse ich es bei dem Hinweis: Bitte lesen Sie Rilkes gesamtes Sonett. Es hat nur vier Strophen. Die sind nicht so einfach zu verstehen wie: Du musst dein Leben ändern. Aber es lohnt sich, nachzuvollziehen, wie der Dichter zu diesem Schluss und zu diesem griffigen Appell an seine Leser kommt.

Wir sehnen uns nach Veränderung und gleichzeitig fürchten wir sie wie der Teufel das Weihwasser. Ganze Regalmeter wurden zum Thema verfasst, es gibt Lehrstühle und Coaching Methoden, Seminare und den allgegenwärtigen Zwang zur Selbstoptimierung. Und doch scheint Veränderung selten zu gelingen, sie wird verhindert. Zu lange hält man am Althergebrachten fest. Bis die Winde der Veränderung einen umwehen oder wie Naturkatastrophen über einen hereinbrechen. Die meisten Menschen ziehen es vor, Veränderung zu erleiden, sie über sich ergehen zu lassen, anstatt sie zu gestalten.

Wenn man durch eine Entscheidung einen Veränderungsprozess in Gang setzt, gibt man ein großes Stück Kontrolle ab. Man hat sich für etwas Neues, Anderes entschieden, aber wie der Weg dahin aussehen wird und ob das Neue sich als wirkliche Verbesserung entpuppt, ist immer offen. Es verändern sich nicht nur die Dinge, über die man entschieden hat, sondern zwangsläufig auch alles andere drumherum, die Lebensumstände ordnen sich neu, neue Routinen müssen gefunden und installiert werden

Harald Welzer, Soziologe, Zukunftsforscher und Direktor von Futurzwei, plädiert in seinem Nachruf auf mich selbst für eine Kulturtechnik des Aufhörens. Ein Herzinfarkt aus heiterem Himmel hat seine Selbst- und Weltwahrnehmung auf den Kopf gestellt und er stellt fest: Unsere Kultur hat kein Konzept vom Aufhören.

Ich weiß nicht, ob er mich mitgemeint hat, aber: Ich höre auf. Nach 25 Jahren als »Aktive«, als Sängerin, beende ich meine Laufbahn. Gerade bin ich dabei, mein altes Leben abzuwickeln, mich aus diesem Teil meines beruflichen Netzwerks zu verabschieden. Ein paar Konzerte stehen noch im Kalender, eine Abschiedstournee, die mit der Auferstehungssinfonie von Gustav Mahler und einem letzten Konzert in der Pariser Philharmonie nicht sinnfälliger und luxuriöser enden könnte. Während ich das niederschreibe, frage ich mich – so wie einige andere auch schon: Meinst du das ernst?

Fußball ist unser Leben ist angeblich das erste Lied, das ich singen konnte. Im WM-Jahr 1974 war ich zwei Jahre alt, mit meinem Zwillingsbruder die Jüngste einer größeren Geschwisterschar. Wir wurden als Familienmaskottchen von den älteren Geschwistern zu allerlei Kunststückchen abgerichtet. Bald sang ich einfach nach, was die Großen im Schulchor gelernt hatten und vierstimmig zuhause vortrugen (den Text traf ich nicht immer). Als Drittklässlerin durfte ich aufgrund dieser profunden Vorbildung schon in den großen Chor des Gymnasiums. Als 15-Jährige nahm mich ein großer Madrigalchor auf, mit 17 ein Mittelalterensemble. Als 18-Jährige durfte ich im Landesjugendchor Baden-Württemberg zum ersten Mal mit Profis musizieren. Unter der Leitung von Frieder Bernius sangen wir unter anderem Wie der Hirsch schreit von Mendelssohn-Bartholdy, das Landesjugendorchester spielte.

Fasziniert und hingerissen saß ich im wunderschönen Saal der Landesakademie Ochsenhausen in den Proben hinter dem Orchester, mit dem glühenden Wunsch, das auch zu werden: Berufsmusikerin. Bei den Bläsern lagen Automagazine und der Playboy auf dem Pult. Auch bei den Streichern war sicher einiges sehr routiniert, für mich war alles aufregend und neu. Wir reisten mit der Kantate und den doppelchörigen Motetten über die Schwäbische Alb, traten in Kirchen und Mehrzweckhallen auf. Es war eine unglaubliche Woche. Diese Mischung aus Klassenfahrt und Musikfreizeit, Gemeinschaftserlebnis, Singen, Reisen, dem Kennenlernen neuer Musik, neuer Menschen und neuer Orte – das hat mich seither, über fast 35 Jahre getragen, genährt und begeistert. Mit Anfängergeist, Offenheit und Herzblut war ich unterwegs, die Freude und Erfüllung wogen lange alle Anstrengungen und Schattenseiten auf.

Obwohl ich überwiegend freischaffend mit freien Ensembles auftrat, schloss ich durch Zeit- und Stückverträge durchaus innigere Bekanntschaft mit dem verbeamteten Musizieren in Rundfunkchören und Opernhäusern. Eine zwiespältige Erfahrung. Die Exzellenz dieser Ensembles ist unbestritten. Mein menschliches und künstlerisches Habitat wurden sie gleichwohl nicht, vieles war und blieb mir fremd. Vielleicht war ich selbst nicht exzellent genug, das wurde mir jedenfalls immer wieder als Lösung des Dilemmas nahegelegt.

Irgendwann als Jugendliche – vielleicht kurz nach der Begegnung mit den ›Auto Bild‹ lesenden Bläsern, die auf ihren Einsatz in Mendelssohns Reformationssinfonie warteten – hatte ich mir geschworen, dass ich aus dem Singen zwar meinen Beruf machen wollte, dass es aber nie ein Job werden sollte. Dass das die Quadratur des Kreises werden würde, ahnte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn nicht.

Warum also aufhören? Das Ding mit der Veränderung: unbeliebt, weil es ändert sich wirklich was. So hätte das vielleicht der Brenner formuliert, der grantige, lebenskluge und enttäuschungsgestählte Privatdetektiv aus Wolf Haas’ Kriminalromanen. Josef Hader, der österreichische Kabarettist, der ihn seelenverwandt in den Verfilmungen verkörpert, würde mit hellwachem, gleichzeitig melancholisch verhangenen und leicht irrem Blick aufschauen und sagen: Zeit is worn. Waaßt eh. I mog nimmer. Damit wäre alles gesagt.

Die Freude ist auf der Strecke geblieben. Durchaus schmerzhaft habe ich von einer Menge Illusionen Abschied genommen. Dass es immer ein Auf und Ab ist und dass es wieder aufwärtsgehen wird. Dass mein Alter nicht die Rolle spielt, sondern meine Qualität. Dass mein Erfahrungswissen zählt. Dass gute Musiker wie guter Wein mit dem Alter immer besser werden. Dass mich doch noch jemand entdeckt. Dass die Honorare durchaus nochmal steigen und dass Ensemble X mich zukünftig etwas regelmäßiger einladen wird.

Im klassischen Konzertrepertoire und in professionellen Vokalensembles habe ich mindestens 40 Mozartrequien, 30x Beethovens Neunte, 20 Schöpfungen, 35 Sommernachtsträume, 43 Orfeen, 23 Spatzenmessen (weitere ungezählte missae breves müssen unerwähnt bleiben), 13 Verdirequien, 30 Messiasse, viele viele Mendelssohn-, Haydn-, Händel-, Brahms-, Bach-Motetten und -Oratorien, ungezählte Messvertonungen großer und weniger belichterter Meister und nie zu viele Bachkantaten und Passionen gesungen. Wunderschöne Musik, von manchem kann ich nie genug kriegen , von manch anderem wäre mir eine Pause oder eine Abwechslung mehr als willkommen. In jedem Beruf gibt es Wiederholungen, sagt mein erwachsenes Ich. Erwachsen Sein bedeutet, Routine ertragen, ohne die Flucht zu ergreifen. Ist das so? Ist Langeweile (m)ein Luxusproblem? Ist es ausreichend, das, was man kann, auf möglichst hohem Niveau zu performen?

In Spurwechsel ließ ich am 23. Juni 2023 auf meinem Blog innenAnsichten meinen Zweifeln nicht zum ersten Mal öffentlich und schriftlich ihren Lauf. Meine Ambivalenzen, meine Hassliebe zum Sängerberuf und all den Zwängen des professionell-freiberuflichen Musizieren waren in »Asymmetrien – eine Standortbestimmung« meinem ersten Text für VAN aus dem Jahr 2021, schon sehr deutlich zur Sprache gekommen. Trotz all der Härten, die die Coronazeit besonders für Freiberufler mit sich brachte, habe ich damals weitergemacht. Die Coronahilfen hielten mich einigermaßen über Wasser, bei gewohnt niedrigem Wasserstand sozusagen. 2026 muss ich sie nach 1,5 Jahren Stundung in beinahe voller Höhe zurückzahlen, obwohl 2/3 der Summe bereits über die Steuer an den Staat zurückgeflossen sind. Ich habe kurz überlegt, dagegen zu klagen, aber bereits die Kosten für eine Eröffnung des Verfahrens und die Klageerhebung hätten mein Budget gesprengt. Adieu Prekariat, ich scheide ohne Abschiedsschmerz.

Auf der Habenseite bescherten mir die Fonds der GVL und des Deutschen Musikrates insgesamt drei Neustart-Stipendien in Höhe von jeweils 5.000 Euro. Ich habe damit Unterricht, Reisen zum Lehrer, Noten, Bücher, Konzertkleider und zwei aufwendige Video/Audio-Produktionen finanziert. Als Bewerbungsmaterial für die darauf folgenden Vorsingen hat mir das sehr gedient, im Weiteren führte es leider zu: nichts weiter. Im Schnitt 200 Aufrufe pro Stück/Video und 15 Abonnenten auf youtube. Es war sehr naiv zu glauben, ich könnte mit Anfang 50 als Sängerin nochmal durchstarten. Ich möchte die ganze Aktion trotzdem nicht missen, es war kreativ und erfüllend und hat mir große Freude bereitet und ein paar anderen Kollegen Arbeit beschert, dem Tonmeister, dem Kameramann, dem Fotografen.

Nach dem Ende der sogenannten Infektionsschutzauflagen sollte es drei Jahre dauern, bis die Anzahl und Frequenz der Konzerte annähernd wieder auf vor Corona Niveau waren. Die tiefen Einschnitte haben Spuren hinterlassen. Es gibt weniger freie Projekte, die zuvor schon grenzwertig auf Kante genähten Honorare sind nur zögerlich und mit reichlich Verspätung inflationsbereinigt und angepasst worden. Manche Veranstalter und Ensembles haben die Krise gar nicht überlebt oder ihre Aktivitäten stark reduziert. Honorare sind um bis zu 20 Prozent gesunken, die Anfragen kommen kurzfristiger, die kurzfristige Rücktrittsklausel steht immer noch in jedem Vertrag, wenn man denn einen bekommt. Der Spar- und Abstandszwang hat vor allem in der Kirchenmusik zu einer Konzentration geführt: Nachdem man erfolgreich ausprobiert hat, wie reduziert und klein besetzt man kirchenmusikalische Werke aufführen kann, hält man vielerorts auch nach der Krise an diesem Konzept fest. Zumal die Lage der öffentlichen Kassen jetzt gerade immer dramatischer wird.

Ich wurde immer häufiger krank. Während des Projektes, im Konzert, wenn ich wieder zu Hause war. Das Coronavirus machte es sich in meinem Immunsystem gemütlich und meldete sich immer dann zurück, wenn die Reserven erschöpft waren. Dann gab es eine längere Zwangspause durch eine notwendig gewordene OP. Drei Monate, in denen ich Zeit hatte, runterzukommen, mich meinen Existenzängsten ganz geballt zu stellen und mich zu fragen: Willst Du das wirklich? Ich kam zu dem Schluss: Ich muss mein Leben ändern.

Das Arbeitsamt und die ZAV erwiesen sich unerwarteterweise als hilfreich. Eine Transitionsberaterin vermittelte mir andere Perspektiven und Ideen, ich dachte über eine Fortbildung oder Umschulung nach. Immer schon mehrgleisig, hatte ich immerhin eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und ein buntes Portfolio an Berufserfahrungen anzubieten. Zwei Jahre folgten, in denen ich überall einsprang und in den Zeiten ohne Engagements Bewerbungen schrieb. Schließlich spülte der Zufall oder himmlische Fügung mir eine wirklich verlockende und passende Stellenausschreibung vor die Füße.

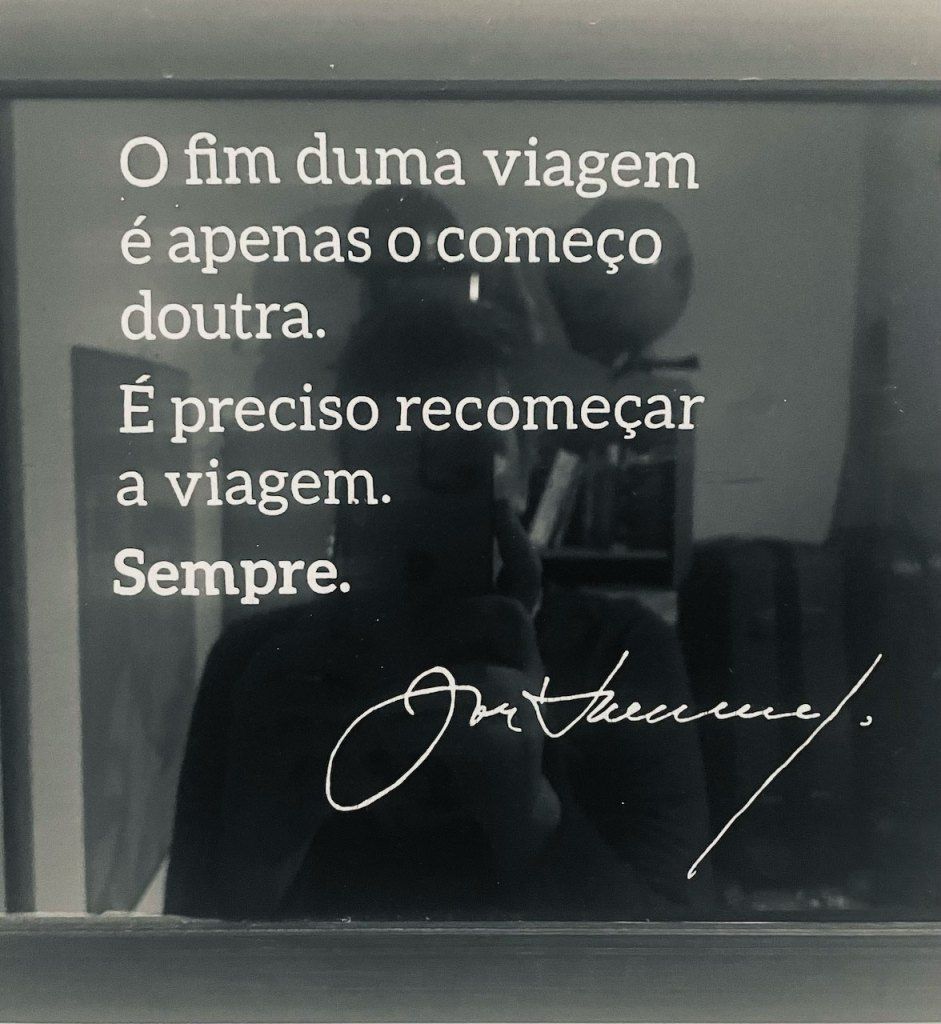

»Das Ende einer Reise ist nur der Anfang einer anderen. Man muss die Reise von Neuem beginnen. Immer wieder.« Aus: José Saramago Die portugiesische Reise (2012)• Foto: Dominika Hirschler

Als Seiten- und Systemwechslerin unterstütze ich jetzt ein Team, das in staatlichem Auftrag und in öffentlicher Finanzierung Kulturveranstaltungen durchführt. Man hat mich nicht eingestellt, obwohl ich Musikerin bin, sondern weil ich sowohl einen künstlerischen Background als auch administratives Know-how mitbringe. Ist das jetzt ein Happy End?

Tatsache ist, mein Leben ändert sich gerade, ganz massiv. In den Momenten, in denen mich Nostalgie überfällt, erinnere ich mich sehr schnell daran, wie wenig Sinn es macht, sich nach den Resten eines Traums zurückzusehnen, der der Realität in den letzten Jahren kaum mehr standgehalten hat. Ich bin stolz darauf, mit soviel Wagemut eine neue Chance ergriffen zu haben. Ich bleibe Künstlerin. Apollos heißen Atem spüre ich im Nacken: denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht.

Der Himmel, den mir früher das Singen geöffnet hat, zeigt sich mir jetzt in anderer Form und Farbe beim Schreiben. Die Schlusszeile aus Mary Olivers berühmten Summer Day ist eine Frage:

Doesn’t everything die at last, and too soon?

Tell me, what is it you plan to do

With your one wild and precious life?